重庆“背篓菜市”背后,18个防空洞的80年

独家抢先看

抗战时期,侵华日军对重庆实行无差别轰炸,人们向坚硬的防空洞寻求庇护,待轰炸过去,于废墟上重建家园。也是在防空洞里,重庆人诠释了什么叫“愈炸愈强”,从山壁崖间防空洞中制造的兵器,被源源不断送上抗日战场。

经历了战火硝烟,如今,城市中的防空洞有了很多可能:它们,可以是火锅店,可以是书店,甚至可以是菜市场。

最近在重庆人气颇高的防空洞背篓菜市,就位于红土地附近的防空洞群之中。资料显示,这些防空洞中的5个,便建于抗战时期。

烽烟散去,昔日为躲避战火抵抗外敌而建的防空洞,如今成为每周六不少市民前往赶场的打卡点。他们从这里带走的瓜果蔬菜,会在黄昏时分,成为一家人团聚时餐桌上的一餐一饭。

防空洞里的集市。

抗战时期

这里已有5个防空洞

按照资料记载,位于红土地的这10多个防空洞其中的5个是抗战时期留下来的。那时,防空洞是人们躲避轰炸的避风港。据文史专家统计,抗战结束时重庆城市人口100万人左右,而防空洞能够容纳60万人。

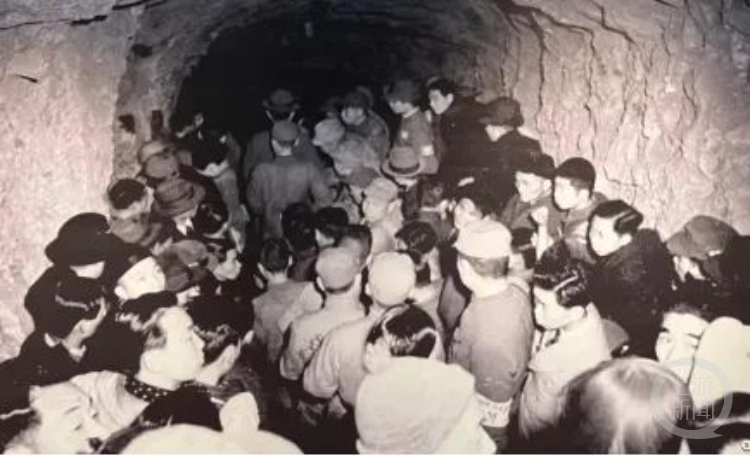

抗战时期重庆市民躲进防空洞避难。 资料图

有一些防空洞还有别名,叫“抗战生产洞”。为保存实力,不少兵工厂搬迁到岩洞里进行生产。

以抗战时期国内最大兵工厂兵工署二十一厂为例,资料记载,日军轰炸时,时任厂长李承干与工人们进入防空洞躲避。轰炸结束,空袭警报尚未完全解除,他们便奋不顾身地去救人、灭火、抢救机器设备。郭沫若应邀为二十一兵工厂作词写厂歌,歌词中写道:“战以止战,兵以弭兵,正义的剑是为保卫和平。创造犀利的武器,争取国防的安宁……”

当年,位于红土地的这5个防空洞是否也承担了这样的功能?记者没有查到相关资料,但当年郭沫若作词的这首歌曲被传唱至今,如今已成为长安汽车的厂歌。

“三线建设”时期

数百工人扩建12个洞

为何抗战时期的5个防空洞到现在成了18个?长安汽车集团提供的一本老资料,回答了这个问题。

长安汽车办公室主任江爱群说,根据厂史记载,位于红土地的这一个防空洞群落,除5个抗战时期留下的洞外,从上世纪60年代中期到70年代前期,工厂出动了500多名工人,在这5个防空洞的基础上扩建了12个洞,前后耗时5年多。

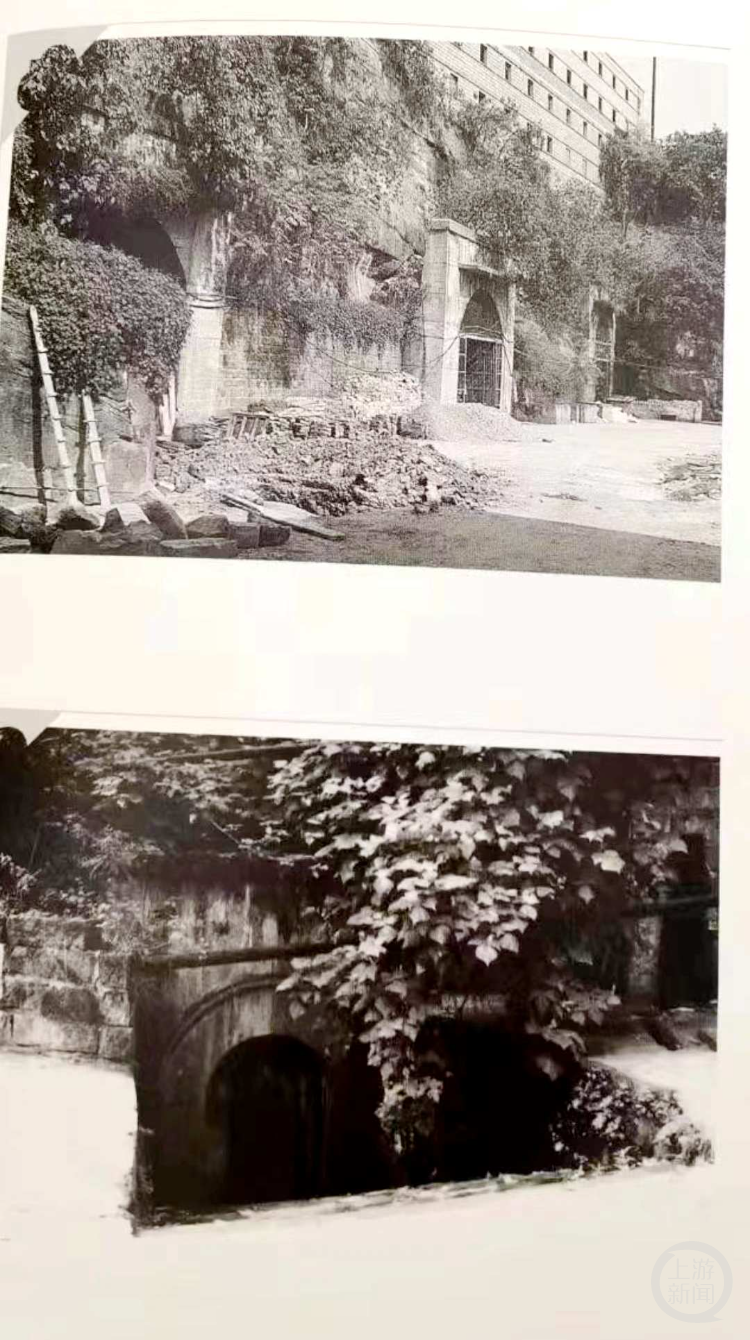

“三线建设”时期,挖掘和开凿的人防工程。 资料图片翻拍

江爱群介绍,和同时代重庆修建的其他防空洞一样,这些防空洞是响应“三线建设”号召修建的,原打算修建好后将生产线搬入洞内,当时,是工人们靠自己的努力建成了这个贯穿红土地到九街的防空洞群。

此后,厂里开启了生产汽车的第一次创业。如今,距离当年扩建防空洞的时代已经过去了半个世纪,这些防空洞在“重见天日”后也被重新打造成了背篓菜市,还有火锅店等业态。

地道商业管理有限公司项目执行人左先生介绍,在接手项目之前,这些洞曾被当做仓库使用,如存酒、作为培植菌菇的场所等。

防空洞群打造前的样子。 受访者供图

左先生介绍,他们接手项目后进行摸底调查,发现这个防空洞群有防空洞18个,其中包含2个从红土地贯穿到九街的防空洞,也有相对较小的连接大洞的“半截洞”。

周六清晨

背篓菜市洞里开卖

6月1日清晨6点半,渝北石船镇上的一些农户开始挑起扁担、背上背篓,坐上轨道4号线准备进城了,40多公里外的红土地站是他们中一部分人的目的地。同一时刻,已有一些早起的市民来到防空洞背篓菜市,想买当天最新鲜的蔬菜。

背篓菜市卖的是一些来自农村的新鲜农产品。

在集市现场,市民翘首以待。临近上午8点,工作人员拿出喇叭,喊着请市民为农户们让让路:从4号线转10号线,农户们终于抵达目的地,为了尽快把凌晨采摘的最新鲜的蔬菜卖出去,怕没有好位置,有农户开始一路小跑。

其实他们的担心有些多余:防空洞背篓菜市一百多米长,6米宽,足以容纳这些卖菜的农户,而且买菜的市民多,农户带来的菜根本不愁卖。

老人挑着新鲜蔬菜到来背篓菜市。

70岁的樊登全大爷当天零点过就起床,下田掰了100多斤苞谷,清晨8点左右来到背篓菜市,9点左右苞谷就卖完了。他和邻居相约一起坐轨道交通回家“补瞌睡”。他说:“这么多苞谷在我们石船镇的集市上,可能一天都卖不完,但这里一个小时就卖完了。”记者问他,跑那么远值不值,老人呵呵一笑,竖起了大拇指,太值了,辛苦一天就有500多块钱的收入。他说,下周再来,依旧卖苞谷。

此前没有固定卖菜的地方,樊登全吃过一些亏。城里管得严,卖菜如果不在石船镇就近卖,就只能到处“打游击”,过去没有轨道交通,卖菜只能坐公交车,时间很紧,身体也很疲惫。

和樊登全一起赶到现场的,还有70岁的刘爷爷,他凌晨三点多就起床,摘下了最新鲜的丝瓜和豇豆,在这里不到9点,东西也售卖一空,他也准备返程。

很多市民喜欢到这里买新鲜菜。

很多家住附近的市民已经不是第一次来“赶场”,还有人从石坪桥换乘三次赶来买菜。70岁的张孃孃就是其中之一,她差不多上午8点左右就来了,她说这里的菜“够新鲜”。

由于临近端午节,还有农户带来了新鲜的艾叶,这东西和新鲜的蔬菜一样大受欢迎,不少前来赶场的市民都买了一两把艾叶回家。

背篓菜市每周六上午开市。

80年风云

记录战火烽烟也承载人间烟火

几十年过去,这些已经建成半个多世纪的防空洞,穿越烽烟时代,来到充满现代气息的21世纪,一个月前,这里被打造成充满人间烟火气的背篓菜市。如何便民助农,方便来自乡镇的农户把菜卖出去,包括石船镇、龙塔街道以及项目方等在内的多个单位和部门进行了深入探索,最终选择这18个防空洞中的一个进行打造。

从防空洞到背篓菜市,背后是很多人默默努力的付出。和农户一起到现场的,还有石船镇上的工作人员张先生。6月1日,背篓菜市迎来了第三次开市,按照自愿原则,农户们有人在沿途下车就近售卖,也有近30户农户选择来到背篓菜市。此前两次镇上都有工作人员为找不到路的农户指路,他说,前往卖菜的农户多是老人,他们怕老人们找不到目的地,他们也想看看,市场是否还有需要完善的地方,要和相关方面再协调协调。

很多市民赶到背篓菜市买菜。

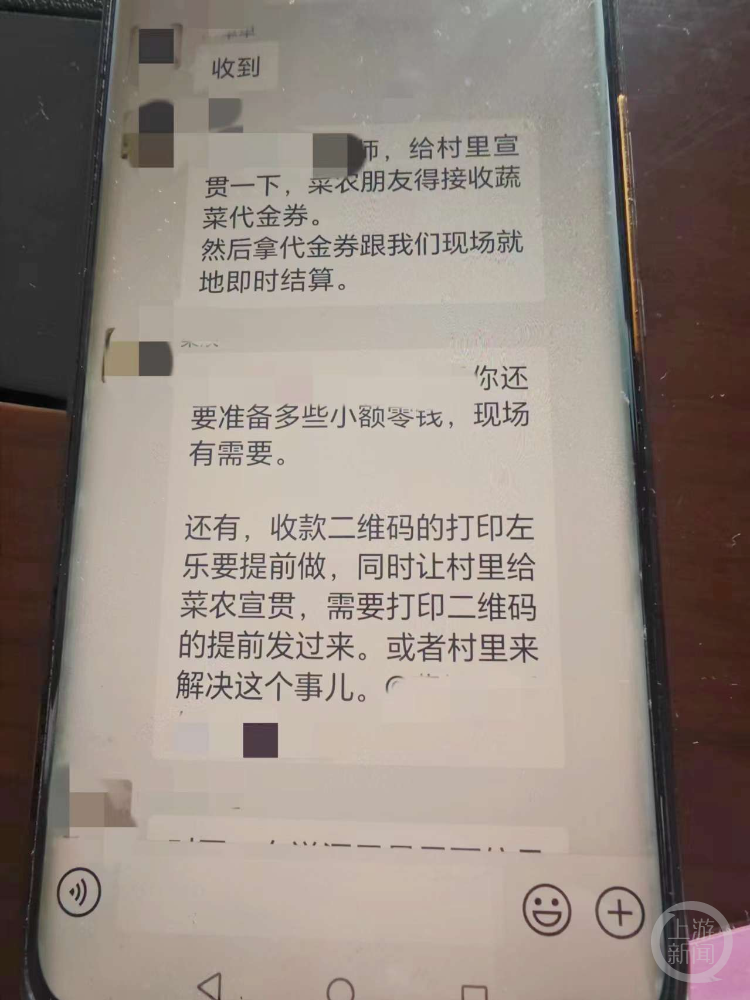

渝北区龙塔街道相关负责人向记者出示了一个微信“协调群”的记录。在群里,来自石船镇和龙塔街道、以及背篓菜市项目的工作人员讨论着买菜市民和农户的需求。这些讨论涉及很具体事项,需要各方注意。比如提醒现场工作人员多带零钱,因为来市场的农户多是老年人,担心有人不会用手机支付,到时候方便换钱。该负责人介绍,对背篓菜市会有持续升级和改造。

龙塔街道有关负责人表示,之所以选址防空洞打造背篓菜市,除了冬暖夏凉,方便农户和周边居民外,还有一个好处就是离小区较远,可以尽可能规避噪音污染。

左先生表示,在背篓菜市进场前,他们在防空洞里安装了照明系统,将泥沙地平整成了水泥地,在现场增加了新风机,目前正在加装吊扇,现场用水设施也在加装中。经过前期三次开市,洞内设施在逐渐完善。这一切对菜农都是免费的,摊位费和清洁费都不收,在农户撤场后,还会安排专门的工作人员清理菜叶以及其他垃圾。

工作人员在微信群里商量工作。

“我们的初衷是助农,那就要把这些小事落到实处。”左先生说,在开市之初,他们担心人流量不够,还想出了“兜底”的办法,印刷了一万多元的代金券免费发放,领到的顾客到现场可以和农户等价交易,农户再找现场工作人员将代金券换成现金,算是拉拉人气。不过背篓菜市第二次和第三次开市,众多市民的热情打消了大家的顾虑。

于是,重庆这座立体多维的城市又多了经典一幕:地下是载着乘客快速驶过的地铁;坡顶是住满居民的楼房;山体中间的防空洞内,从四面八方前来赶场的市民和坐轨道来卖菜的农户,周六的清晨在这里笑脸相逢……

此前爆火的地铁“背篓专线”展现出了一个城市的温度,现代化的地铁装得下公文包,也一定容得下菜背篓。

一座城市的防空洞,烽烟四起时能护佑一方百姓,和平年代中也承载人间烟火。

上游新闻记者 邹渝